今回は、春らしい爽やかなコーディネートのご紹介です。

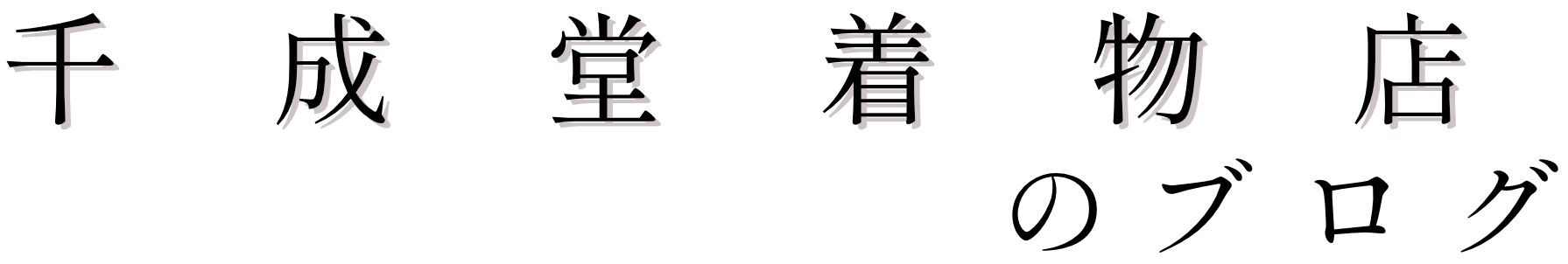

こちらは、本場結城紬の着尺です。軽く、そして暖かく、洗い張りを繰り返し、3代着て味が出ると言われるほど、しっかりした風合いを持つ結城紬。そんな結城紬の中から今回ご紹介する色は、淡いブルーグレー・薄縹色(うすはなだ)。すでに結城紬はお持ちの方でも、ニュアンスのあるカラーリングが優しいブルーの無地ですので、コーディネートも存分に楽しめます。無地の紬は帯の合わせ方で雰囲気が変えやすく、洋装の感覚で洒落感のある着姿になります。

そして、何よりもおすすめなのは、やはりその着心地です。反物の状態では糊付けがされたままですが、産地地入れ(糊抜き)を施してお仕立ていたします。産地地入れ後の、しなやかで、体に沿う、ふんわりとした空気の層のような結城紬ならではの真綿の感触をご堪能ください。シワにもなりにくく、旅にも良いお着物です。着物になるまでの糸のストーリーを感じながら、ご自身のストーリーを繋いでいただきたい。着れば着るほど楽しめる風合いを、様々な場面で何代にも渡って、味わっていただけたらと思います。

合わせた帯は、細見巧 (ほそみたくみ 日本工芸会 正会員) 綴れ織の重要無形文化財保持者・人間国宝である故・細見華岳(ほそみかがく)氏のご子息の作品です。 爪掻き綴れをはじめ、氏の織り技術を受け継ぐ後継者です。

こちらの作品は「律動」。律動とは「周期的にくりかえされる運動・リズム」のこと。 地には市松格子を表現、お太鼓にはゆらぎのある緯糸で、多色の横段を織り出しています。まさに「リズム」を感じる作品です。 爪掻き本綴れの技法で織られていますが、一番の見どころは市松格子の地と聞きました。 お父様である細見華岳氏が考案した方法で、無地のものよりもさらに一段高い美しさがあります。 地の色は白。着物に合わせてあげると・・グッと引き立つ帯の色。合う着物の幅も広く、様々なコーディネートに活躍する「実用性」も兼ね備えた作品です。 しっかりとした張りと滑らかさを備えた、最高峰の八寸帯。 紬、小紋、色無地に合う帯です。

一番の見所は帯地とのことですが、個人的には可愛いカラフルな色めも見所です。カラフルで可愛いのですが、どれも大人っぽい拾いやすい色で、帯の良さを、深さを、表しています。どんなお着物に合わせても、その時の気分で色を拾い、心を満たしてくれるでしょう。女性の心は、音楽でいうリズムの様なものかもしれません。その時々で変化する心のリズムを帯に乗せて遊んでみてはいかがでしょうか。

リズムに合わせて拾い上げた色は小物で表現して。帯揚げはセレクト品、帯締めは和小物さくらさんから。水色や黄色の濃淡がアクセントです。

スタッフ マキコ