千葉県松戸市 江戸組紐の伝統工芸士 「中村航太」さんの帯締めのお取り扱いがスタートいたしました。

中村さんは日本工芸会の会員としても活躍されており、自身が手掛けた作品は数多く入選を果たしています。

また、組紐の製造卸 中村正の四代目でもあり、手組・高品質な機械組の帯締め制作も手掛けています。

松戸の工房へお邪魔して、色々と話を伺いましたがその作品のクオリティーの高さはもちろん、「実直」「謙虚」という言葉が似合うようなお人柄が印象的でした。

中村航太さんの仕事は一言で「実戦で鍛えられた」ものです。

組紐は17歳からはじめ、テキスタイルを学ぶ専門学生時代は友禅を専攻、配色や技法的な部分の探求はこの時から始まったそうです。

家業でもある中村正に入社後、様々な職人さんをまとめて組紐の製造卸に携わっていきます。

また、デパートや呉服店の展示会などで「実演」を重ね、来店された方との会話の中でコーディネートのアドバイスへの感覚を磨いたと伺いました。

「組紐に興味がわいたのは、着物のコーディネートに関係するようになってからです」

「着物アドバイザーさん(いわゆる催事の販売員さん)が、着装したお客様に合わせて、帯締めを合わせると紐が単体とは全く違う表情に見えたり、すごいと思いました」

「合わせたときに、グッとコーディネートが”上がる”ような帯締めをつくりたい」

中村さんとは結構な時間お話させていただいたのですが、コーディネートに関するこだわりや熱量をフツフツと感じました。

作家さんは制作に没頭していくと、アトリエにこもりきりでお客様に直接お会いする機会がなかったりします。そしてアーティストとしての想いが先行するあまり「生業・仕事」という点がすっぽりと抜け落ちてしまったりします。

ですが、中村さんは台が設置できれば、お客様と話しながら、聞きながら 同じ空気を吸うことができます。そして、仕事として組紐にも長く携わっており、情熱と冷静のバランス感もお持ちです。

コーディネートに映える「欲しくなる」帯締めをつくり、的確に広める。

この上なくぴったりな方だと思います。

(ちなみに組紐の台はデパートでは郵送が原則のため小型のものを持って行くそうです。車で動けるときは大き目の台を搬入することもあるとのことでした。裏話ですね。)

また、中村さんと技法の話をしていると「それは練習しています」とさらりと言われることがあります。

中村さんは「作家先生」的なポジションは好みません、そのため、技術力で勝負するという発想はあまりお持ちではないと感じました。

その昔、若かりし頃の中村さんは「すごく若い人だけど、良い紐が組めるのかしら?」というニュアンスでお客様から話しかけらたりしたそうです。

組紐は趣味で取り組まれる方も多く、ある種の対抗心を持たれることがあったそうです。そのため、当時は簡単にはできない複雑な紐を実演で組んだり、割と技術志向な時期があったと聞きました。

今は、もうそんなこともなくなり、自身の考える「コーディネートを上げる」帯締め制作に集中されています。

コーディネートをメインに考えていくと、技法で勝負することよりも配色センスや表現力への追及に話は進みます。中村さんの取り組みを拝見すると、明らかにそこにウエイトがあります。

自身の作品づくりに確固たる哲学があると、すごく、強い。きっと中村さんの作品に感じられる軽やかな強さはそこに何かあるような気がします。

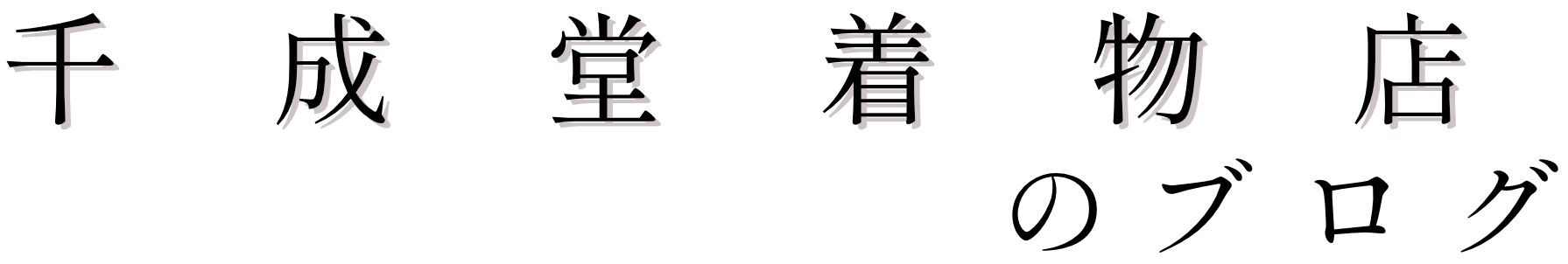

また、中村さんの手掛ける帯締め達は、品質が一定に保たれた絹糸をつかって組まれています。

糸を手掛けている糸屋さんが、太さのばらつきや汚れなど、非常に気を付けてより分けてくれているそうです。

紬や、その風合いを楽しむ織の着物は、そのばらつきがある種豊かな表情を生み出しますが、帯締めについては、それはあまり考えられないこと。

「組紐の品質が保てない糸になったら・・考えないとですね」

と、聞きましたが、絹を使った染織品にまた新たな見方を学びました。

私は、実際に取り扱う作品についてはできる限り作り手に合うことにしています。

作品は作るその人自身の感性や想い、哲学が反映されるため、合って話を伺う方がより深いところを理解できると思っているからです。

今回、中村航太さんに色々と教えてもらう中で、着物コーディネートの中心を通る「帯締め」の見方や考え方を学びました。

人がつくる「作品」は本当に本当に面白い。中村さんの作品に触れることで、また再確認ができました。

わたしは是非、着物コーディネートの勘所「帯締め」に中村航太さんの作品をお勧めしたいです。

作品担当 井上英樹